En bref : L'essentiel à retenir : Savoir dater une horloge comtoise se joue dans les détails. Matériau du cadran, style du fronton ou mécanisme à verge trahissent son âge. Avant 1765, l’émail monopiece valait de l’or. Chaque élément raconte 300 ans de savoir-faire. Pour une version moderne qui fait vintage, découvrez l’horloge murale au style vintage.

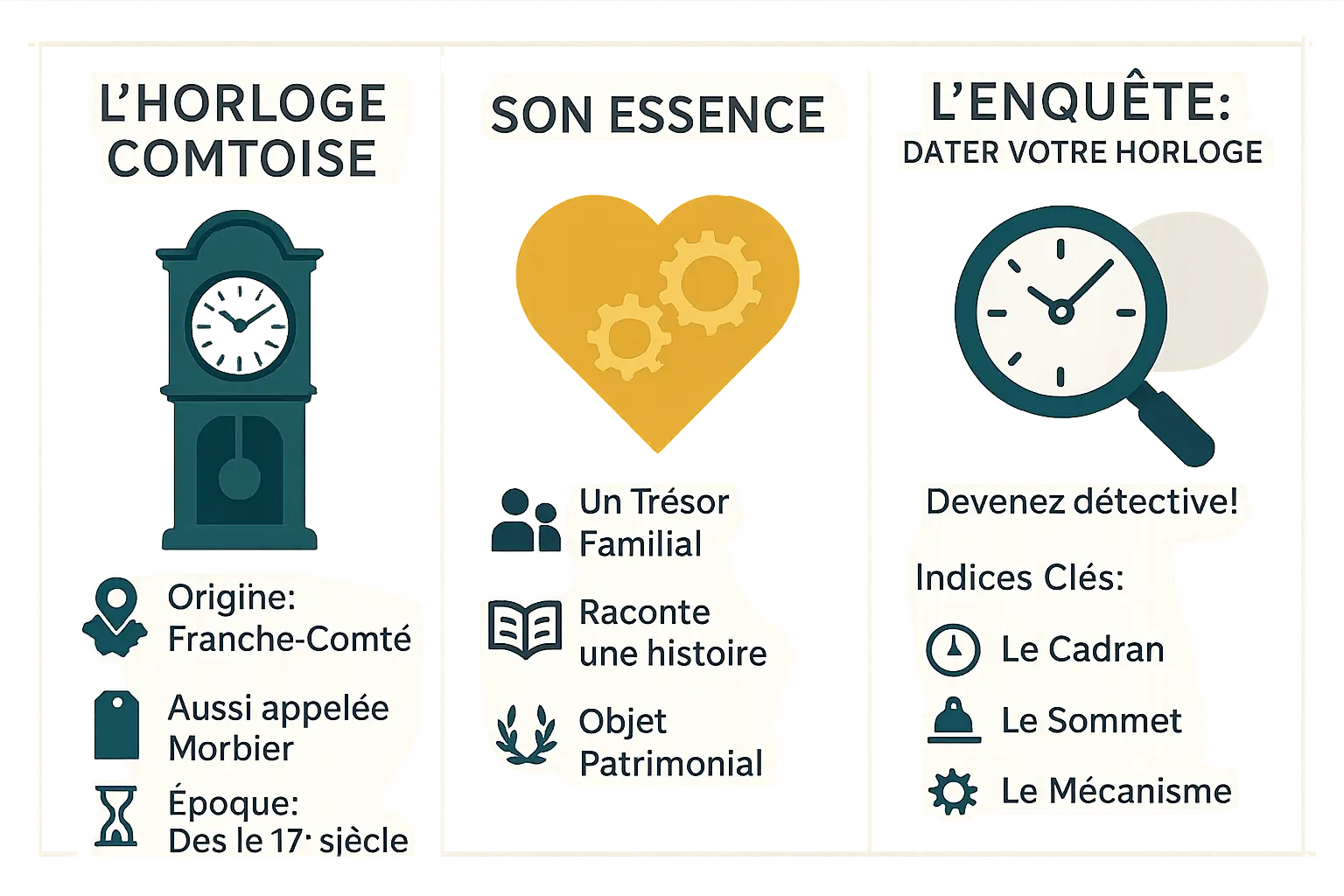

Vous avez trouvé une vieille horloge comtoise dans un coin de la maison et vous rêvez de savoir si elle vaut de l'or ? Vous n’êtes pas le seul à chercher à dater horloge comtoise en observant son cadran en émail, son fronton en laiton ou ses aiguilles en acier bleui. Ce guide vous explique comment chaque détail compte : le matériau du mécanisme, la signature de l’horloger, ou même la forme du boîtier en bois. Devenez un enquêteur du passé et découvrez si votre horloge a résonné sous le règne de Louis XIV ou a rythmé les années Art déco.

- L'horloge comtoise, un trésor de famille qui a une histoire

- Le cadran : le premier indice pour connaître son âge

- Le fronton : la décoration qui suit la mode de l'époque

- Le mécanisme : le cœur de l'horloge et ses secrets

- Le boîtier en bois : l'enveloppe qui protège le mécanisme

- La signature de l'horloger : la carte d'identité de l'horloge

- Alors, mon horloge a de la valeur ?

L'horloge comtoise, un trésor de famille qui a une histoire

Personne née dans les années 60-70 qui a connu les années de sa grand-mère ou de ses grands-parents n’a pas oublié ce bruit si particulier. Cette horloge imposante qui trônne dans l’entrée. Celle qu’on entendait sonner à chaque heure. Celle qu’on regardait en comptant les coups. Aujourd’hui nostalgique de ces objets de l’époque, beaucoup rêvent de savoir l’âge de la leur.

L’horloge comtoise c’est plus qu’un objet décoratif. C’est une fabrication née en Franche-Comté, plus exactement autour de Morez et Morbier dans le Haut Jura. Un savoir-faire qui date du XVIIe siècle et qui a perduré jusqu’au début du XXe siècle. L’histoire de l’horloge comtoise est riche, chaque exemplaire unique raconte une histoire différente. Savoir dater la sienne c’est ouvrir une fenêtre sur le passé.

Et si on devenait détective le temps d’un article ? On va apprendre à décortiquer les indices cachés d’une horloge comtoise pour deviner son âge. Le cadran en émail ou en métal. Le fronton avec son coq gaulois ou son aigle impérial. La forme du balancier. Même les motifs gravés dans le bois. Tout ça cache des indices précieux. Et qui sait, peut-être que votre horloge a vu passer plusieurs régimes politiques !

Le cadran : le premier indice pour connaître son âge

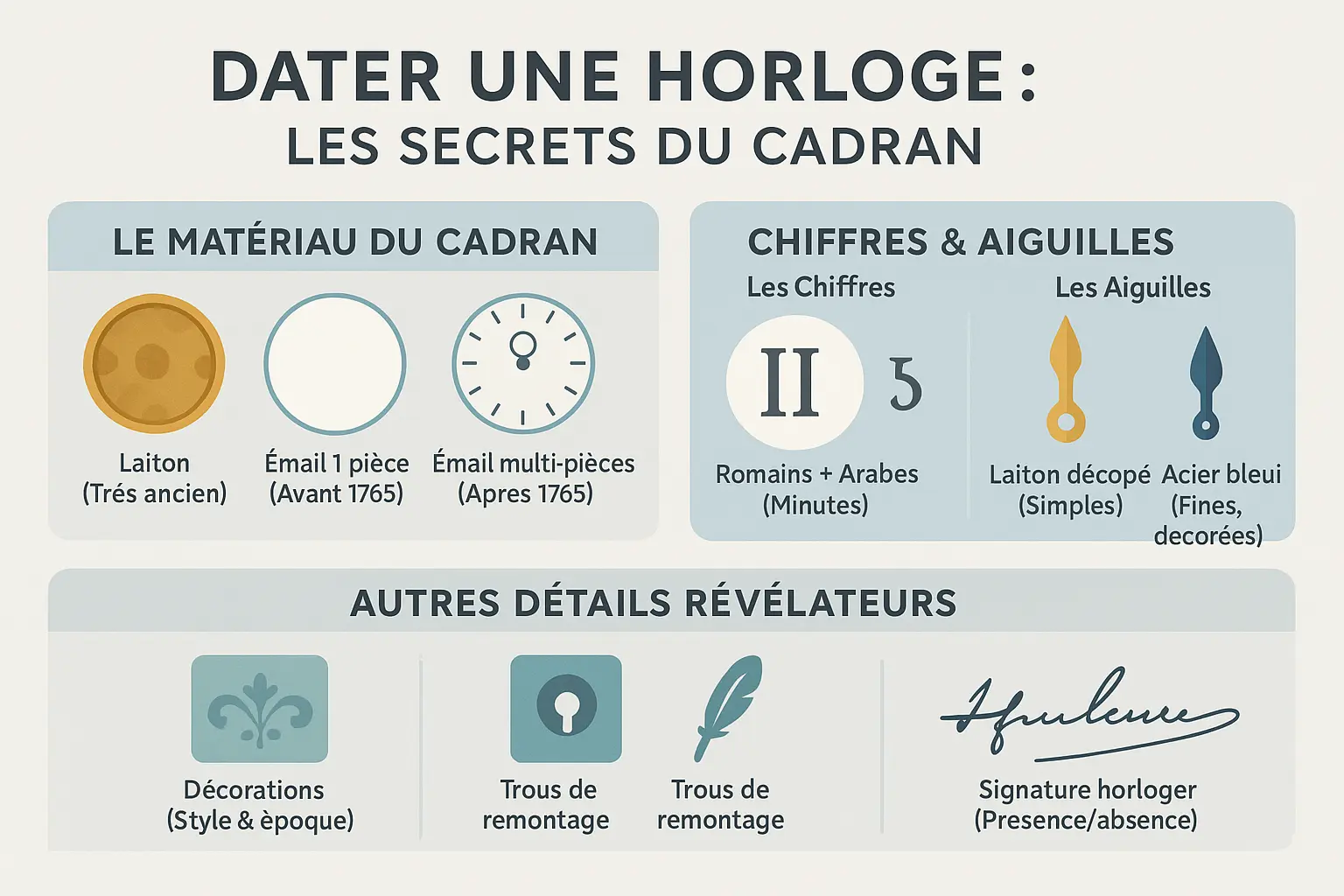

Le matériau du cadran ne ment pas

Le matériau du cadran parle sans détour. Au début, c'est du laiton ou de l'étain. Après, vers 1765, l'émail arrive. Si le cadran est en émail d'une seule pièce, c'est un trésor ancien. Plus tard, les cadrans se font en plusieurs parties avec des cartouches. Vers 1845, on retrouve de l'émail sur tôle de fer. Attention aux faux : un cadran décimal avant 1845, c'est un faux. Les versions en faïence (terre de pipe ou argile jaune) apparaissent plus tard. Vers 1860, le verre peint sur l'envers se généralise. Un bon point de départ : regardez le matériau, il donne déjà une bonne indication.

Les chiffres et les aiguilles parlent aussi

Les chiffres romains dominent les débuts. Puis les arabes apparaissent pour les minutes. Les aiguilles racontent l'histoire : les plus anciennes sont en laiton découpé, simples et robustes. Plus tard, elles deviennent en acier bleui, plus fines, avec des détails. Voici les éléments à vérifier :

- Le matériau : Laiton, émail en une pièce, émail en plusieurs pièces, faïence.

- Les chiffres : Uniquement romains ou romains + arabes pour les minutes.

- Les aiguilles : Simple forme en laiton ou silhouette élaborée en acier bleui.

- La signature : Le nom de l'horloger est rare. Souvent, c'est celui du vendeur ou du propriétaire.

Regardez bien ces détails. Ils donnent des indices précis sur l'époque de fabrication.

Les décorations et les trous de remontage

Les décorations du cadran changent avec le temps. Les motifs comme les fleurons ou les scènes peintes (fleurs, sujets religieux ou champêtres) collent à leur époque. La période 1850-1880 se distingue par des thèmes religieux. Après 1880, les scènes champêtres dominent. Les trous de remontage situés à l'avant ou à l'arrière indiquent aussi l'âge. Leur position varie selon les techniques de fabrication. Un détail technique mais facile à repérer. Si vous voyez des trous mal placés, cela peut signaler une restauration ou un faux. Le cadran est donc un guide visuel clair pour dater l'horloge.

Le fronton : la décoration qui suit la mode de l'époque

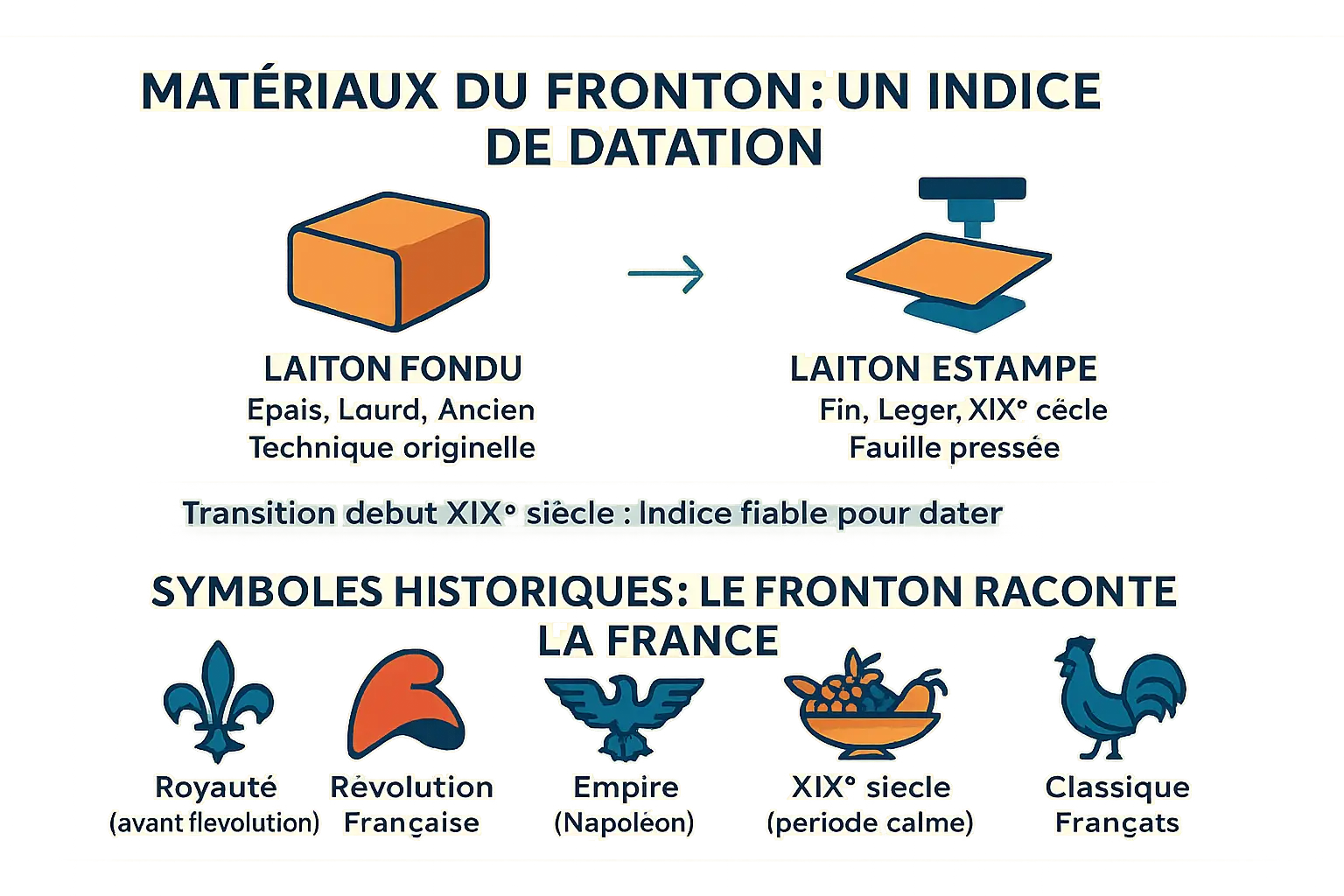

Laiton fondu ou laiton estampé ?

Le fronton est un bon indicateur de l'âge d'une horloge. Le laiton fondu est plus épais, plus lourd. Ces modèles datent du 18e siècle au début du 19e. Le laiton estampé apparaît vers 1830, plus léger, plus fin. Il suffit de toucher le fronton : lourd = ancien, léger = plus récent.

Le passage du laiton fondu au laiton estampé au début du XIXe siècle est un tournant majeur. C'est l'un des indices les plus fiables pour dater votre pendule.

Les frontons fondues dominent sous le Premier Empire et la Restauration. À partir de 1830, l'estampage s'impose. Le laiton estampé, souvent en deux parties se raccordant à l'axe horizontal, arrive entre 1815 et 1850 avec des motifs comme les soleils ou paniers fleuris. Cette évolution suit l'industrialisation croissante des ateliers horlogers.

Les symboles racontent l'histoire de France

Le fronton est aussi un livre d'histoire. Avant la Révolution, on retrouve les fleurs de lys. Pendant la Révolution, le bonnet phrygien apparaît. Sous Napoléon, l'aigle impérial domine. Le coq traverse plusieurs périodes, visible dès le 18e siècle, réapparaît sous le Directoire puis sous l'Empire.

Les scènes champêtres comme les paniers de fruits marquent le 19e siècle. Chaque motif raconte une époque : le soleil rayonnant, les mains jointes du Directoire, ou les aigles de l'Empire. À partir de 1870, le modèle sobre en « lunette » avec anneau autour du cadran se généralise. Ces détails, combinés à d'autres éléments, permettent de dater précisément une horloge comtoise.

Le mécanisme : le cœur de l'horloge et ses secrets

Observer le mécanisme pour trouver des indices

Pas besoin d’être expert pour repérer des détails. Deux éléments simples révèlent l’époque de fabrication. Le premier : l’échappement, cette pièce qui fait tic-tac. Avant 1850, on utilisait l’échappement à verge. Après, l’échappement à ancre est devenu courant.

Le second élément : la suspension du balancier. Les premières horloges utilisaient un fil de soie à l’arrière. Plus tard, une lame de ressort en acier a pris le relais, souvent à l’avant. Saviez-vous qu’un balancier mal réglé peut en dire long sur l’âge de l’horloge ?

Un détail à ne pas négliger : le matériau principal des mécanismes. Le fer et le laiton dominent. Le laiton devient même le matériau principal après 1750. Pas de doute : chaque élément cache une date.

Tableau récapitulatif de l'évolution du mécanisme

| Période | Type d’échappement | Suspension du balancier | Matériau principal |

|---|---|---|---|

| Avant 1750 | À verge | Fil de soie | Fer et laiton |

| 1750 - 1850 | À verge (majoritairement) | Fil de soie puis lame de ressort | Laiton |

| Après 1850 | À ancre | Lame de ressort en acier | Laiton |

Le tableau dit tout ce qu’il faut savoir. Avant 1750, l’échappement à verge et le fil de soie dominent. Entre 1750 et 1850, une transition s’amorce. Le laiton prend le dessus. Après 1850, l’échappement à ancre et la lame de ressort deviennent la norme. Un bon point pour les collectionneurs.

Quelques détails méritent attention. Les balanciers à fil de soie sont fragiles. Ceux à lame de ressort durent plus longtemps. Les matériaux évoluent aussi : le fer disparaît au profit du laiton. Facile à repérer, non ?

Les horlogers comtois ont laissé des traces. La suspension à l’arrière signale une fabrication avant 1810. À l’avant, pensez à une date postérieure. Les capots de suspension hauts (10-15 cm) datent des débuts. Les plus petits (6 cm) apparaissent plus tard.

Saviez-vous que les horloges à sonnerie sur gong datent d’après 1860 ? Avant, les cloches en airain étaient reines. Un autre signe à surveiller. Pour les passionnés, des sites spécialisés comme "Morbier Clocks" ou "Comtoise Uhren Online Museum" offrent des clés de lecture.

Le boîtier en bois : l'enveloppe qui protège le mécanisme

Le bois et la forme du meuble

Le boîtier d'une horloge comtoise, aussi appelé "gaine", cache des indices précieux. Avant 1850, les horloges anciennes utilisent principalement le chêne, un bois résistant et stable. Le merisier apparaît aussi pour des modèles plus élaborés. Une particularité du Jura : les gaines en épicéa produites à Bois-d'Amont.

Les formes évoluent avec l'époque. La fameuse silhouette "violonée", évasée en haut et en bas, date du XIXe siècle. Les modèles droits, plus simples, apparaissent souvent dans les régions modestes. La lentille du balancier, visible en bas de l'horloge, trahit aussi l'âge. Si elle arbore du laiton repoussé en forme de lyre, c'est un signe distinctif du XIXe siècle.

La patine, un signe qui ne trompe pas

La patine du bois, ce vieillissement naturel, est un gage d'authenticité. Une belle patine ambrée sur le chêne indique souvent un siècle ou plus. Attention aux horloges trop neuves ou décapées : elles ont perdu leur âme. Un bois trop lisse sent le marché de la reconstitution.

L'usure révèle aussi des habitudes d'époque. Des rayures sur le pin peint d'une gaine murale ? Signe qu'on l'a souvent remontée à la main. Et ces taches sombres sur le chêne ? Probablement dues aux bougies qui brûlaient près de l'horloge. Pour les passionnés, ce blog compare ces patines aux styles d'horloges vintage similaires.

La signature de l'horloger : la carte d'identité de l'horloge

Où chercher la signature ?

Commencez par le cadran. C’est l’emplacement le plus fréquent. Un nom suivi d’une ville, comme "Labaume, à Severac le Chateau", y est souvent gravé. Ce nom indique rarement le fabricant du mécanisme, mais plutôt le revendeur local. Les mouvements, eux, étaient produits dans le Jura, notamment à Morez et Morbier.

Si rien n’apparaît, vérifiez la platine du mécanisme après ouverture. Certaines signatures y sont gravées, avec une calligraphie régulière typique du XVIIIe siècle. Une étiquette à l’intérieur du boîtier peut aussi offrir des pistes, mais c’est exceptionnel. Notez que toutes les horloges ne sont pas signées.

Que nous dit la signature ?

Trouver une signature, c’est comme découvrir le nom de l’artisan qui a créé votre horloge. Cela lui donne une identité, une origine et souvent, une plus grande valeur.

Une signature peut révéler l’identité d’un horloger réputé, augmentant la valeur de l’objet. Le plus souvent, il s’agit du vendeur local. Les horlogers du Jura ont signé leurs œuvres dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, une pratique rare à l’époque. Aujourd’hui, ces marques évoquent l’origine géographique et l’histoire de l’horloge.

Ces "empreintes digitales" aident à authentifier la pièce. Une signature comme "Labaume, à Severac le Chateau" sur un cadran en porcelaine suggère une fabrication vers 1870. Une fois trouvée, notez-la soigneusement : elle est la clé pour explorer l’histoire de votre pendule.

Alors, mon horloge a de la valeur ?

Ce qui rend une comtoise précieuse

La valeur d'une horloge comtoise dépend de plusieurs éléments. Une horloge très ancienne mais abîmée vaut moins qu'une pièce ancienne bien conservée. Voici les détails à vérifier :

- L'ancienneté : Un mécanisme à verge ou un cadran émaillé d'une seule pièce sont des indices forts.

- La complexité : Des fonctions rares, comme l'indication des phases lunaires ou des dates, font grimper les prix.

- La signature : Un nom d'horloger réputé, souvent gravé sur le cadran, augmente la valeur.

- L'état général : Un mécanisme complet, des poids d'époque et un balancier d'origine sont des atouts.

- L'originalité : Un fronton avec un motif rare (sujets religieux ou scènes champêtres) attire les collectionneurs.

Par exemple, un mécanisme du XVIIIe siècle avec échappement à verge peut valoir plusieurs centaines d'euros.

Où se renseigner ?

Pour une estimation fiable, contactez un professionnel. Un horloger spécialisé ou un commissaire-priseur connaît les pièges à éviter. Méfiez-vous des offres rapides sur internet. Un service comme Mr Expert propose des avis anonymes, mais un modèle de 1815 en bon état est estimé à 200€.

Attention : ces services en ligne restent limités. Sans examen physique, l'analyse peut être fausse. Pour une assurance ou une vente, privilégiez une expertise en personne. Un expert vérifie les détails comme les matériaux ou les signatures, souvent cachées dans le cadran.

En bref : ce qu'il faut retenir pour dater votre pendule

La check-list du détective d'horloges

Voilà, vous avez maintenant les clés pour identifier l'âge de votre horloge comtoise. C'est un jeu de patience, mais passionnant. Chaque détail compte !

- Regarder le cadran : Matériau (laiton, émail, verre) et chiffres (romains pour les heures, arabes pour les minutes).

- Analyser le fronton : Motifs (aigle sous l'Empire, motifs religieux vers 1850-1880, formes arrondies vers 1890).

- Observer le mécanisme : Suspension (pont en tôle avant 1830, lame de ressort après) et type de sonnerie (cloche vs gong).

- Examiner le boîtier : Bois utilisé (pin, chêne) et forme (violonée au XIXe, arrondie après 1850).

- Chercher une signature : Souvent celle du vendeur (ex : "Rey à Toulouse"), pas du fabricant.

Chaque indice aide à reconstituer le puzzle de l'âge de votre pendule.

Découvrez d'autres trésors du temps

Si les objets vintage vous attirent, explorez notre sélection d'horloges murales rétro. Craquez pour l'élégance de notre horloge fleurie ou l'originalité de notre horloge des marées imprimée. Pour les amateurs de classique, notre horloge fruits beige allie gourmandise et sobriété.

Voilà, votre enquête est lancée ! En examinant le cadran, le fronton, le mécanisme, le boîtier et la signature, chaque détail compte pour dater votre horloge comtoise. C’est plus qu’un objet, c’est un voyage dans le temps. À vous de jouer, détective d’histoire !

FAQ

Comment faire pour dater une horloge comtoise ?

Pour dater une horloge comtoise, il faut observer plusieurs éléments. Commence par regarder le cadran : s’il est en laiton ou en émail d’une seule pièce, ça peut indiquer qu’elle est très ancienne. Le fronton en laiton fondu épais est aussi un signe d’origine ancienne. Ensuite, vérifie le mécanisme : un échappement à verge ou une suspension à fil de soie datent de l’époque avant 1850. Les détails comme le style du boîtier en bois ou la présence d’une signature d’horloger permettent d’affiner la datation. C’est un peu comme un puzzle à reconstituer pièce par pièce !

Comment reconnaître l’âge d’une horloge ?

L’âge d’une horloge se devine en observant ses matériaux et ses détails. Un cadran en émail avec des chiffres romains et des aiguilles en laiton découpé pointe vers une fabrication avant 1800. Si le fronton est en laiton estampé léger, c’est plutôt du 19ème siècle. Le mécanisme parle aussi : une suspension à lame de ressort en acier signifie qu’elle a été modifiée après 1850. Les boîtiers en pin brut ou en chêne sombre avec patine naturelle sont aussi des indices de grand âge. Plus les éléments anciens sont présents, plus l’horloge est probablement vieille.

Quels signes montrent qu’une comtoise vaut de l’argent ?

Une comtoise vaut cher si elle a gardé ses éléments originaux. Un mécanisme à verge intact, un cadran en émail d’une seule pièce, ou un fronton en laiton fondu avec motifs rares comme un coq gaulois ou un aigle impérial montrent sa valeur. Une signature d’un horloger connu sur le cadran ou la platine du mécanisme est un plus. Les complications comme une date ou des phases de lune, rares à cette époque, ajoutent aussi du prix. Enfin, l’état général compte : une horloge complète, avec ses poids d’origine et en état de marche, vaut plus qu’une restaurée à neuf.

Comment estimer la valeur de mon horloge ?

Pour estimer la valeur, commence par vérifier l’authenticité. Une comtoise datant d’avant 1850 avec des pièces d’origine (mécanisme à verge, émail du XVIIIe siècle) vaut plus qu’un modèle récent. Les signatures d’horlogers comme Mayet ou Brocard sont recherchées. Les décors uniques sur le fronton (scènes de vendanges, motifs religieux) ou des matériaux précieux (bois sculpté, laiton massif) augmentent aussi sa valeur. Attention aux restaurations mal faites : un décapage brutal du bois ou un remplacement de pièces détruit la patine d’authenticité. Pour une estimation précise, consulte un expert ou un commissaire-priseur.

Comment identifier la date d’un mouvement d’horloge ?

Le mouvement d’une horloge se date via ses composants. Avant 1750, les échappements à verge dominaient. Après 1850, l’échappement à ancre plus moderne apparaît. La suspension du balancier est aussi un critère : le fil de soie est ancien, la lame d’acier arrive plus tard. Les marques sur la platine du mécanisme, comme un nom d’horloger ou une référence, aident à préciser l’époque. Par exemple, un mouvement avec train musical ou sonnerie complexe date souvent du XIXe siècle. Plus les pièces sont en état d’origine, plus la datation est fiable.

Où trouver la marque sur une horloge comtoise ?

La marque d’une horloge comtoise se cache souvent sur le cadran, en bas ou sur les côtés. Parfois, elle est gravée sur la platine métallique du mécanisme, accessible en ouvrant l’horloge. Cherche aussi à l’intérieur du boîtier : une étiquette ou une gravure peut y être collée. Les signatures anciennes mentionnent souvent le nom de l’horloger et sa ville, mais attention : beaucoup de modèles portaient le nom du vendeur, pas du fabricant. Des noms comme Mayet, Cattin ou Rey sont typiques de la Franche-Comté. Si tu trouves un nom fantaisiste (ex: "Rokssel-London"), c’est souvent pour l’exportation.

Quels indices montrent qu’une horloge est ancienne ?

Une horloge ancienne a des matériaux et styles datés. Un cadran en émail d’une pièce, un fronton en laiton fondu épais, ou un boîtier en chêne massif avec patine naturelle sont des signes. Les aiguilles en laiton découpé simple ou des motifs historiques sur le fronton (bonnet phrygien, aigle impérial) datent du XVIIIe ou XIXe siècle. Les mécanismes à verge ou fil de soie sont aussi des indices. Enfin, une horloge qui sonne les heures avec un gong ou a un balancier en forme de lentille est très probablement d’époque ancienne.

Comment reconnaître une horloge vintage ?

Une horloge vintage a un look d’époque. Si elle a un cadran en émail avec chiffres romains, des aiguilles en acier bleui, ou un fronton avec motifs révolutionnaires (bonnet phrygien) ou impériaux (aigle), c’est un modèle ancien. Le boîtier en pin violoné ou en chêne sombre avec patine naturelle renforce son côté vintage. Les mécanismes avec suspension à lame d’acier ou des complications comme une date manuelle sont aussi des traits d’époque. Les signatures d’horlogers du Jura (ex: "Mayet de Morbier") confirment sa valeur. Enfin, l’absence de restaurations agressives préserve son authenticité.

Où trouver le numéro de série sur une horloge ?

Le numéro de série d’une horloge comtoise n’existe pas comme pour les objets modernes. En revanche, cherche des marques d’identification : sur le cadran (en bas ou sur les côtés), la platine métallique du mécanisme, ou à l’intérieur du boîtier. Les horlogers du XVIIIe siècle gravaient parfois leur nom et la date sur la platine. Certains modèles ont aussi des numéros de série ou des poinçons cachés. Attention : beaucoup de numéros ont été ajoutés lors de restaurations récentes. Si tu trouves une gravure ancienne, c’est probablement un indice fiable pour dater l’horloge.

Share:

Découvrir les couleurs du style rétro des années 50 à 70

Comprendre le fonctionnement d’une horloge des marées